LA PIEVE PROTOROMANICA DI CODIPONTE SS. Cornelio e Cipriano

La Pieve si trova sulla destra dell'Aulella, presso il ponte sul fiume e di fronte al borgo di Codiponte. Sulla sommità della collina spuntano i ruderi di un castello edificato nel XI secolo dai Bianchi d'Erberia.

Di una chiesa "trasmontem ad Sanctum Ciprianum" si ha notizia in un documento del 793, ma soltanto nel 1148 (data del "previlegio" di papa Eugenio III per il vescovo lunense Gottifredo) si ha certezza scritta della funzione blebana che risulta dalla denominazione "Plebe Sancti Cipriani de capite pontis". Negli elenchi delle delle decime bonifaciane verrà detta prima "Plebs di Codiponte" e quindi 1303 "Ecclesiam Sanctorum Corneli e Cipriani".

La pieve, posta in prossimità di un'importante area di valico (tre foci collegano ancora il solco della valle Aulella col più esteso percorso del Serchio consentendo di puntare direttamente su Lucca) conosciuta e sfruttata fin dalla preistoria e poi dai Liguri Apuani e dai Romani, è forse il monumento più rappresentativo dell'arte medioevale lunigianese.

Si presenta in forma basilicale di puro tipo latino. Divisa da sei colonne e quattro semicolonne, che sostengono archi a tutto sesto, presenta un'elegante abside maggiore ritmato da lesene e archetti pensili e con le trifore a doppia strombatura. Il bel soffitto ligneo è a capriate visibili. Preziosi i capitelli paleoromanici, di tipo cubico scantonato, variazioni del corinzio. Nelle loro arcaiche ed avvincenti sculture presentano i motivi più disparati: foglia angolare, palme, alberelli, tra cui il classico albero della vita, cespugli, trecce viminee, gigli e il ricorrente simbolo apotropaico della margherita a sei petali.

Oltre ai motivi fitomorfici, sono scolpite figure umane: l'atleta o "uomo itifallico", l'orante, il "Marzo" che suona i due corni; figure animali: la fiera rampante, il motivo del cammello e dell'uccello, Quello curioso e raro del serpente con i piedi e soprattutto la mitica sirenetta sessuata a due code divaricate, simbolo della seduzione mortale oppure della fertilità.

Questa sorta di "bestiario" di Dio e di Satana si inquadra in un vasto movimento dell'arte, che nel XII secolo prende ad istoriare con i più svariati simboli animaleschi le facciate, i portali, i capitelli delle chiese. Simboli spesso concepiti nella loro classica ambivalenza di Bene-Male o Vizio-Virtù; talvolta, ma non a Codiponte, posti in sequenza narrativa. Nella chiesa sono assenti le scene evangeliche o bibliche, almeno fino a quando non compare un prezioso trittico raffigurante la Madonna col Bambino, il Volto Santo ed i santi titolari Cornelio e Cipriano. Il trittico, posto a mo' di pala all'altare maggiore, dopo la ricostruzione dello stesso in forma tardo medioevale, è attribuito da U. Formentini al senese Angelo Puccinelli, lo stesso che nel 1394 dipinge il trittico dedicato a S. Nicola da Bari nella chiesa di Verano (Licciana Nardi). Secondo altri, pur essendo dello stesso ambito, il dipinto sarebbe di diversa mano e più recente (500). Due gradevoli e appaiate statue lignee rappresentano i santi titolari Cornelio e Cipriano; una ispirata Via Crucis del pittore genovese Carlo Caviglia (datata 1964) e la riproduzione di una taumaturgica "Madonna del Convento", il cui originale migrò insieme alle 47 suore, fino alla chiesa di Santo Stefano Magra, quando cessò il monastero di Codiponte (fine XVIII secolo). Austera e allegorica la vasca battesimale semiovoidale in macigno scalpellato, su cui si può vedere la croce contornata dal serpente che si morde la coda, simbolo dell'eterno circolo della vita. A destra dell'altare maggiore, su piano ribassato rispetto all'attuale, è conservata la notevole traccia di una vasca battesimale preromanica di pianta esagonale, impermiabilizzata con intonaco in coccio pesto. E' la dimostrazione che fin dall'ottavo secolo la chiesa svolgeva funzioni battesimali.

Se la dimostrazione più antica della presenza umana a Codiponte è datata dal ritrovamento di un grosso frammento di statua stele (reimpiegata in un edificio quattrocentesco del borgo), che raffigura un guerriero la cui ascia è databile al periodo neolitico, gli scavi degli anni 60 ci forniscono altre notizie interessanti.

Sotto l'attuale chiesa si sono trovate tracce di un edificio romano e, sotto le tracce romane, quelle di un insediamento ligure del VII secolo a.c.

Resti di un agglomerato preistorico sono inoltre emersi sul soprastante "castellaro".

La facciata della Pieve di Codiponte è austera con i conci squadrati in pietra serena ed arenaria grigia, i due inusuali contrafforti a sezione triangolare in corrispondenza alla divisione interna delle navate, la suggestiva bifora, il sobrio portale.

Non è escluso che il portale originario fosse quello che si vede sul fianco destro della chiesa, ricco di "faccini" d'epoca alto medioevale. hanno tra

Interessanti le tre testine piumate intagliate sull'architrave. Secondo alcuni studiosi risultano somiglianti con l'iconografia amerinda, più che con la contemporanea iconografia medioevale e potrebbero essere la testimonianza che i Templari - della cui presenza si trovano svariate tracce nella pieve e nell'annesso convento fortilizio - si sarebbero recati in America verso il XIII e XIV secolo ed avrebbero costì copiato tali rappresentazioni.

Il portale principale attuale dovrebbe essere quello donato alla pieve nel 1825 dalle Clarisse, il cui monastero, ridotto ora a rudere, si intravede sul colle che fà da contraltare a quello su cui emergono gli scarni resti del castello.

Nel XIII secolo la pieve risulta fortificata da un convento fortilizio e da mura in pietra di cui rimangono cospicui ruderi, da un lato accostati alla chiesa, dall'altro addossati al convento.

La chiesa, affrescata e intonacata alla fine del 500, è stata portata alla nuda pietra alla fine del XIX secolo. I restauri del 1969-72 hanno tra l'altro consentito la ricostruzione dell'abside minore di sinistra e delle fondazioni del fianco nord. Purtroppo è stato rovinata la pavimentazione in pietra, simile a quella rimasta sul presbiterio, cambiandola con un finto cotto senza alcun legame storico con la struttura romanica. Degli antichi lastroni in pietra non sappiamo dove siano finiti. La torre campanaria, con le due snelle aperture sovrapposte, è stata ricostruita nel 1778.

IL SACRO TRITTICO DI CODIPONTE

Per arrivare a capire perché anche a Codiponte ci sia raffigurato il Volto Santo bisogna andare indietro col tempo: nella leggenda di Leobino si narra che Nicodemo, uno dei discepoli di Gesù, inconsolabile per la sua morte, volle perpetuarne il ricordo riproducendone l'immagine nel momento in cui venne innalzato sulla croce per contenere una ampolla in cui aveva raccolto il sangue di Gesù durante la sua passione. Non riuscendo a riprodurne i lineamenti del volto, scoraggiato si addormentò. Fu in quel momento che un angelo arrivò ad incoronare la testa del Cristo definendone così le sembianza. Svegliatosi esultò per l'avvenuto miracolo e da allora custodì la scultura come un prezioso tesoro.

Alla sua morte lo prese in consegna il suo amico Isaccar che lo nascose in una grotta dove per 700 anni fu venerato in segreto dai fedeli.

Nella prima metà del secolo VIII andò in pellegrinaggio in Terra Santa il Vescovo Gualfredo al quale apparve in sogno un angelo che lo guidò a ritrovare il Volto Santo. Riuscitovi lo pose su una barca e l'affidò alla Divina Provvidenza affinché giungesse in un luogo degno.

Dopo un lungo viaggio, la barca giunse sulla spiaggia di Luni, suscitando grande curiosità da parte degli abitanti del luogo che invano tentarono di avvicinarsi.

Il recupero del prezioso carico avvenne soltanto all'arrivo del Vescovo di Lucca Giovanni, che riuscì nell'intento invocando l'aiuto del Signore.

In quel momento nacque una contesa con il vescovo di Luni Apollinare, poiché entrambi i prelati rivendicavano il diritto di conservare il simulacro. La questione si risolse ponendo la Santa Croce su un carro trainato da solo buoi che l'avrebbero trasportata nella direzione destinatale dal cielo. Il luogo prescelto fu Lucca dove con trionfo venne posta nella chiesa di San Frediano. La mattina successiva però i fedeli ebbero un'insolita sorpresa: il Volto Santo non c'era più. Fu ritrovato nei pressi della chiesa di San Martino e interpretando il fatto come miracoloso, la Croce fu definitivamente posizionata in questa chiesa.

Veneratissimo, fece di Lucca una delle mete del pellegrinaggio medioevale. La reliquia col preziosissimo sangue di Gesù contenuta in una nicchia scavata nel crocifisso, rimase a Luni. Da Luni fu trasferita a Sarzana nel 1204, anno della traslazione della sede episcopale.

E' proprio in questo contesto storico che si spiega la presenza della raffigurazione del Volto Santo in luoghi distanti tra loro e dal capoluogo toscano. Esempio ne è il trittico del maestro di Montefoscoli che, commissionato per la Pieve di Codiponte, situata lungo la via Francigena, porta la raffigurazione del Volto Santo e nella predella originale, l'arrivo della sacra croce a Luni.

La struttura del trittico, in cui sono rappresentati la Madonna col Bambino, il Volto Santo, i Santi Cornelio e Cipriano, è composta da sei tavole verticali connesse tra loro da due traverse non originali. Sono frutto di un intervento successivo anche la cornice lignea e la predella che contrasta sia stilisticamente che per temi trattati con il nucleo principale dell'opera. Vi sono rappresentati al centro una Natività e ai due lati due scene di difficile interpretazione: Cristo baciato da Giuda? insieme ad altri tre Apostoli e una Pentecoste? con solo nove Apostoli e un Angelo; invenzione del pittore che realizzò le tavole in sostituzione di quelle originali.

Di queste ultime sono stati rivenuti soltanto due scomparti laterali, oggi conservati (non si sa come ci siano giunti) al Museo Nazionale di Villa Guinigi di Lucca. La terza formella è andata persa.

Alla sua morte lo prese in consegna il suo amico Isaccar che lo nascose in una grotta dove per 700 anni fu venerato in segreto dai fedeli.

Nella prima metà del secolo VIII andò in pellegrinaggio in Terra Santa il Vescovo Gualfredo al quale apparve in sogno un angelo che lo guidò a ritrovare il Volto Santo. Riuscitovi lo pose su una barca e l'affidò alla Divina Provvidenza affinché giungesse in un luogo degno.

Dopo un lungo viaggio, la barca giunse sulla spiaggia di Luni, suscitando grande curiosità da parte degli abitanti del luogo che invano tentarono di avvicinarsi.

Il recupero del prezioso carico avvenne soltanto all'arrivo del Vescovo di Lucca Giovanni, che riuscì nell'intento invocando l'aiuto del Signore.

In quel momento nacque una contesa con il vescovo di Luni Apollinare, poiché entrambi i prelati rivendicavano il diritto di conservare il simulacro. La questione si risolse ponendo la Santa Croce su un carro trainato da solo buoi che l'avrebbero trasportata nella direzione destinatale dal cielo. Il luogo prescelto fu Lucca dove con trionfo venne posta nella chiesa di San Frediano. La mattina successiva però i fedeli ebbero un'insolita sorpresa: il Volto Santo non c'era più. Fu ritrovato nei pressi della chiesa di San Martino e interpretando il fatto come miracoloso, la Croce fu definitivamente posizionata in questa chiesa.

Veneratissimo, fece di Lucca una delle mete del pellegrinaggio medioevale. La reliquia col preziosissimo sangue di Gesù contenuta in una nicchia scavata nel crocifisso, rimase a Luni. Da Luni fu trasferita a Sarzana nel 1204, anno della traslazione della sede episcopale.

E' proprio in questo contesto storico che si spiega la presenza della raffigurazione del Volto Santo in luoghi distanti tra loro e dal capoluogo toscano. Esempio ne è il trittico del maestro di Montefoscoli che, commissionato per la Pieve di Codiponte, situata lungo la via Francigena, porta la raffigurazione del Volto Santo e nella predella originale, l'arrivo della sacra croce a Luni.

La struttura del trittico, in cui sono rappresentati la Madonna col Bambino, il Volto Santo, i Santi Cornelio e Cipriano, è composta da sei tavole verticali connesse tra loro da due traverse non originali. Sono frutto di un intervento successivo anche la cornice lignea e la predella che contrasta sia stilisticamente che per temi trattati con il nucleo principale dell'opera. Vi sono rappresentati al centro una Natività e ai due lati due scene di difficile interpretazione: Cristo baciato da Giuda? insieme ad altri tre Apostoli e una Pentecoste? con solo nove Apostoli e un Angelo; invenzione del pittore che realizzò le tavole in sostituzione di quelle originali.

Di queste ultime sono stati rivenuti soltanto due scomparti laterali, oggi conservati (non si sa come ci siano giunti) al Museo Nazionale di Villa Guinigi di Lucca. La terza formella è andata persa.

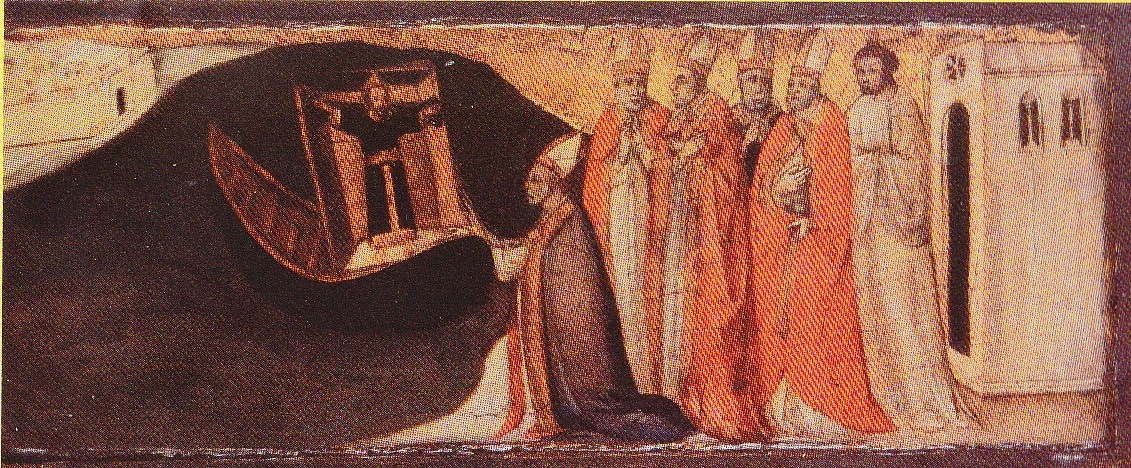

Quello di sinistra raffigura l'approdo miracoloso del Volto Santo al porto di Luni e il vescovo Giovanni che, seguito dal suo clero, lo raccoglie per traslarlo in San Martino a Lucca. Nell'altro sono rappresentati due episodi della vita di San Cipriano: il santo accompagnato da tre chierici discute con il proconsole Patrono, dal quale verrà condannato all'esilio, e più a destra la decapitazione dello stesso.

L'iconografia del trittico è strettamente legata alla chiesa dalla quale proviene: la Pieve di Codiponte è infatti dedicata ai Santi Cornelio e Cipriano e si trova su uno dei bracci della via Francigena attraverso la quale il culto del Volto Santo di Lucca si diffuse in tutta Europa.

L'opera per molti è attribuita ad un artista fiorentino: il Maestro di Montefoscoli, la cui presenza in Lunigiana è giustificata dal contesto storico e politico in cui si inserisce: nella prima metà del 400, infatti, Codiponte e Vinca si emanciparono dalla soggezione dei Malaspina con l'aiuto dei Fiorentini e più tardi la comunità si diede in accomandigia a Firenze e venne eretta a podesteria.

L'iconografia del trittico è strettamente legata alla chiesa dalla quale proviene: la Pieve di Codiponte è infatti dedicata ai Santi Cornelio e Cipriano e si trova su uno dei bracci della via Francigena attraverso la quale il culto del Volto Santo di Lucca si diffuse in tutta Europa.

L'opera per molti è attribuita ad un artista fiorentino: il Maestro di Montefoscoli, la cui presenza in Lunigiana è giustificata dal contesto storico e politico in cui si inserisce: nella prima metà del 400, infatti, Codiponte e Vinca si emanciparono dalla soggezione dei Malaspina con l'aiuto dei Fiorentini e più tardi la comunità si diede in accomandigia a Firenze e venne eretta a podesteria.